[ 赤道 せきどう ]

[ 赤道 せきどう ]

漢字で「赤道」と書かれれば「せきどう」と読むのが普通です。赤道は地球の緯度0度を結ぶ線で、北半球と南半球の境目であることは小学生でも知っています。

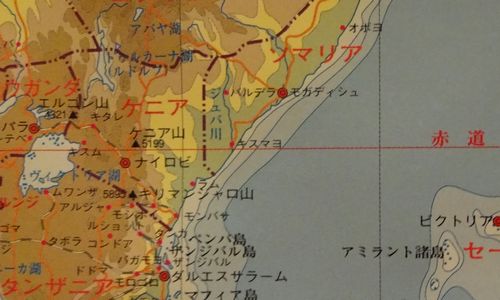

赤道はガボン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ウガンダ、ケニア、ソマリア、インドネシア、エクアドル、ペルー、コロンビア、ブラジルを通って地球を1周し、約4万キロメートルの長さがあります。

赤道は太陽が頭の真上にあるのでとても暑い地域と思われがちですが、赤道近くにあるケニアの首都ナイロビは、標高1600mほどの高さにあるので気温は10℃~25℃程度と東京より過ごしやすそうです。

[ 明治迅速測図 ]

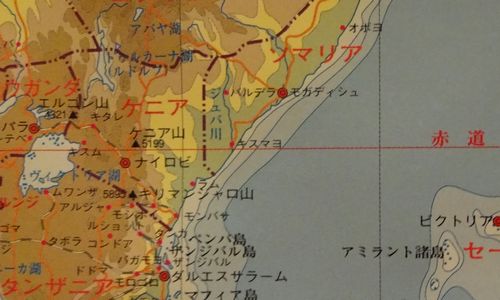

(鴻巣東小学校の範囲 赤道(あかみち)になった道が見える)

「赤道」を「あかみち」と読むと、まったく別の意味になります。「あかみち」は昔から道路として使われていた土地のうち、法律に基づいた道路の区域に指定されずにそのまま残ってしまった土地で、昔の公図に赤く着色されていたため「赤道(あかみち)」と呼ばれています。「里道」、「認定(法定)外道路」とも呼ばれています。

「あかみち」は無地番の国有地で市町村が管理することになっていますが、実体がどこに存在するのかわからないものもあるようです。不動産業界では、開発予定地の中に「あかみち」があると払下げを受けなければ一体的に使えない場合もあり、厄介者扱いされています。

[ 鴻巣東小学校 校庭に2本のケヤキ(2025年)]

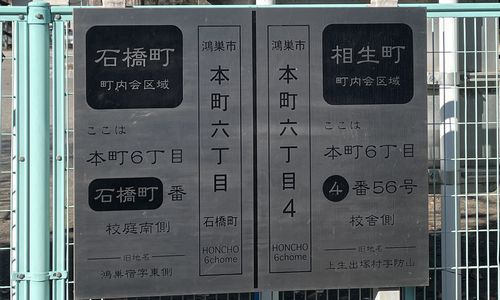

鴻巣市立鴻巣東小学校は校庭の道路沿いに、学校敷地内に「あかみち」が存在していることを案内する標識が建てられています。鴻巣東小学校は、旧中山道から東に100mほど入ったところにあり、さらに東側には鴻巣中学校や県立鴻巣女子高校がある、市内では学校の集中している文教地区にあります。

校名に「東・西・南・北」がつく学校は、人口増加の著しい時期に造られた新設校と思われがちですが、鴻巣東小学校は学校のホームページによると、創立は1873(M6)年で150年を超える歴史があります。1923(T12)年の関東大震災直後に中山道に近い現在の位置に移転しています。

校名に「東」が付いて鴻巣東小学校になったのは、1951(S26)年に鴻巣南小学校を分離開校した時で、それまでは鴻巣小学校でした。その後も生徒数の増加により鴻巣北小学校、鴻巣中央小学校を分離開校しています。

[ 赤道の案内標識(2025年)]

「あかみち」を案内した標識は、学校敷地を囲む北側と南側の道路から見えるように建っていて、学校内に残る「あかみち」の位置を示しています。標識は本物の道路標識と同じアルミ製のしっかりとしたつくりで、板面のデザインも道路上にある標識と同じです。体育館の前には、無地番道路「坊山通り」があった位置を示す標識も建てられています。

[ 校内の標識(2025年) ]

学校が移転する前の明治期の公図も掲げられていて、この一帯は昔ほとんど道が少なかったことが分かります。また、中山道沿いはウナギの寝床のような間口の狭い敷地に建物立ち並び、学校が建てられるようなまとまった土地がなく、少々奥に入ったところに建てられたことにうなずけます。

旧公図を見る限りは大小の筆が入り混じり、小学校用地を確保するのも大変だったと思われます。

[ 校内側に掲示されている旧公図(2016年)]

[ 校庭に残るケヤキ(2025年)]

校庭の敷地になった赤道のひとつ「大けやき通り」は、明治期の迅速測図にもある道で沿道には並木があり、当時の並木が現在も校庭に残っています。校庭に残っているケヤキは2本ですが、学校の南側の外周道路にも大木が1本残っています。これらのケヤキをたどっていくと、「大けやき通り」のおおむねの位置がわかり、古い公図とほぼあっていることが分かります。

ケヤキはいずれも直径1m前後の太さがある大木で、南側の外周道路はケヤキを避けて造られ、大切にされていることが分かります。

[ 南側外周道路のケヤキ(2025年)]

鴻巣東小学校の不思議は、わざわざ敷地内の赤道を紹介していること、校庭の中にケヤキを残していること、です。

勝手な憶測ですが、

赤道の紹介は「町名地番、町内会が分かれている原因は赤道の存在」を説明するためでしょうか?

ケヤキを残したのは「地元の愛着があったから」でしょうか?

[ 赤道が町内会の区域境(2025年)]